Laberinto de la nave central de la catedral de Chartres

Carlos Rehermann

La idea de laberinto comenzó a expresarse durante el Neolítico, hace unos cuatro mil años. Desde entonces, ha intervenido en mitos y relatos populares, y se ha entroncado con las más ricas tradiciones literarias occidentales. Sus imágenes se difundieron a través de monedas antiguas, iglesias cristianas, jardines reales, parques de diversiones y revistas de entretenimientos. Conviene adentrarse en esa idea ambigua, con la esperanza de entender un poco más las vueltas complicadas de este mundo.

Qué es un laberinto

Dice Ovidio:

Dédalo, famosísimo por su pericia en el arte de la construcción,

realiza la obra, enmaraña los puntos de referencias e induce

a error a los ojos con las revueltas de múltiples pasadizos.

[…] llena de rodeos los innumerables pasadizos, y apenas pudo él mismo

volver al umbral: tan grande es la trampa de aquel edificio.

Metamorfosis VIII, 155-168

Tal es el labrinto que el rey Minos hizo construir para encerrar a Asterión, fruto monstruoso de los amores de la reina Pasifae con un toro sagrado.

Para Arthur Evans, descubridor del palacio cretense de Cnoso, el laberinto es el propio palacio, y su nombre se compone de la palabra labrys, que designaba la doble hacha, emblema minoico, y el sufijo —inthos, utilizado para nombrar “lugar” o “casa”. Laberinto significaría, entonces, “casa de la doble hacha”.

Otros creen que ese nombre es imposible, porque labrys es una palabra tardía (en aquellos tiempos, la doble hacha se llamaba peleky), muy posterior a las imágenes de laberintos grabadas en las monedas de Creta.

La palabra existe desde hace unos tres mil quinientos años, y figura en una tablilla donde consta una lista de ofrendas: “Una vasija de miel para la Señora del Laberinto”. Nadie sabe, en realidad, qué significa. Los etimólogos medievales querían creer que se trataba de labor intus, “trabajo interior”, o eladi inde, “escapar o salir de un interior”.

Para los mayas, de quienes conservamos el único laberinto antiguo realmente construído, y todavía en pie, el edificio marca el lugar donde la humanidad accedió a este mundo. El edificio se llama Tza Tun Tzat (o Satunsat), que significa lugar para perderse.

En Roma, los laberintos se llamaban Labirintus o Troja (Troya); en la mayoría de las lenguas ocurre una palabra directamente derivada de la griega, aunque generalmente de uso erudito; en alemán es más frecuente irrweg, que deriva de errar o desorientarse (una traducción literal es “camino loco”); en inglés, maze, que se relaciona con sorpresa y aturdimiento (se hace énfasis, así, en la experiencia emocional del caminante); en español y en francés, dédalo y dédale, en referencia al constructor mítico del laberinto.

Existen nombres locales, como Troy Town, Caerdroia, Julian’s Bower, La lieue (la legua), o Chemin de Jhérusalem, que surgieron a partir de tradiciones o costumbres regionales.

Dónde están, cómo son

Herodoto, y Estrabón aseguran haber visitado un enorme laberinto, en Hawara, Egipto, pero no se ha encontrado restos de construcciones que se ajusten a sus descripciones.

La cueva de Gortina, en Creta, ha sido considerada, con más frecuencia que el palacio de Cnoso, como el laberinto minoico. Al parecer en Gortina se cumplía un rito cada nueve años, en el que se confirmaba o cambiaba el rey, quizá a través de un asesinato similar al leit motiv de Frazer en La rama dorada.

Los laberintos que se conocen no son edificios, con excepción del Satunsat maya, sino dibujos o grabados en rocas. Los más antiguos petroglifos tienen unos cuatro mil años de antigüedad, y son de la clase denominada cretense, porque es en esta isla donde se encontraron por primera vez. Tiene siete circuitos y una sola vía que va sin dilemas desde la entrada hasta el centro.

Diagramas de este tipo se encuentran en muy diversos puntos del planeta: entre los Hopi americanos, en la India, en el Mediterráneo y en Escandinavia, al parecer surgidos simultáneamente y sin influencias mutuas.

En tiempos del imperio Romano, el laberinto cretense era motivo dilecto de decoración de los pisos con la técnica del mosaico.

Las iglesias cristianas incorporaron laberintos desde al menos el siglo VI, pero fue durante la Baja Edad Media, coincidiendo con la eclosión del gótico, cuando se manifestaron con extraordinario esplendor.

Más tarde, los jardines renacentistas y barrocos contuvieron grandes laberintos cuyas paredes se elaboraban con setos. Por primera vez en Occidente, los laberintos tenían más de una vía. El paseante se encontraba cada pocos metros con bifurcaciones. De estos jardines laberínticos hemos heredado el pasatiempo infantil de los laberintos de revista, en los que hay que encontrar el camino más corto entre dos puntos. Otros juegos también derivan de los laberintos barrocos: bidimensionales, en los que una bolita debe llevarse hasta una meta, o tridimensionales, de los que hay que extraerla (en Uruguay, algunos recordarán un juego de esta clase, que se llamó Sacariola).

Usos de los laberintos

La idea de laberinto ha servido como modelo o reflejo de estructura narrativa: Dante, Chaucer, Boccaccio, Margarita de Navarra, los autores de Las mil y una noches, Cervantes, el conde Potocki, Roussel, Borges, Cortázar y Perec han explorado de diverso modo la construcción de laberintos como tema, estructura o motivo literario.

Pero la idea de laberinto es anterior a esas elaboraciones literarias. Si los laberintos casi nunca fueron edificios reales, ¿qué función tenían como símbolo?

El análisis de los mitos puede aportar alguna pista; pero los mitos no son discursos cerrados a los que se pueda adscribir un significado único. El propio mito del Minotauro es punto de confluencia de varios otros mitos griegos: el vuelo de Ícaro y Dédalo, el ciclo de Teseo, los trabajos de Heracles, los vagabundeos de Dioniso, el destino infernal de Minos.

La digestión es un tema asociado firmemente con el laberinto. El mito del Minotauro es una historia de devoración. Freud mostró que los niños asocian la defecación con el nacimiento; es posible pensar que los laberintos y los intestinos se relacionan entre sí, a partir de su forma, para construir una imagen del nacimiento. En la India, la mayor parte de los laberintos grabados en piedra o dibujados en manuscritos están asociados a rituales de procreración.

El nacimiento, que en realidad se produce a través de un canal directo y corto, quizá se relaciona con las revueltas y dificultades del laberinto en un plano simbólico que asocia el cambio drástico de ambiente (desde el útero al mundo exterior) con un pasaje dificultoso.

En La Eneida se describe una coreografía ecuestre, de origen etrusco, que se llamaba Juego de Troya, en el que dos o tres grupos de jinetes recorrían caminos circulares que diseñaban un laberinto cretense en el suelo. Algunos estudiosos creen que los jinetes transitaban el hilo de Ariadna; otros, que dibujaban las paredes del laberinto.

La danza de Ariadna, relatada en La Ilíada a través de la descripción de las figuras del escudo de Aquiles, y una danza de Delos denominada geranos también se relacionan con laberintos, trazados laberínticos o coreografías que siguen el diseño cretense. Algunos historiadores creen que varios juegos infantiles, como la rayuela, se originan en diagramas laberínticos, lo que hace pensar que puede haber un ingrediente lúdico muy fuerte en la génesis de la idea. Paolo Santarcangeli interpreta el sufijo —inthos en relación a juegos basados en diagramas trazados en el suelo.

Los laberintos de pasto son comunes en Inglaterra. Se construían quitando la capa superficial de tierra fértil en la zona de pasillos, de modo que las paredes están representadas por cordones protuberantes de pasto. Los que se conservan tienen entre cinco y veinte metros de diámetro, y al parecer son de inspiración cristiana. Su función puede entenderse si se analizan los laberintos de iglesia, de los que parecen provenir.

Laberintos cretenses en iglesias cristianas

Según simbolismo cristiano medieval, la meta del fiel era acceder a la Ciudad de Dios, una metáfora para el Paraíso. A la Ciudad de Dios se llegaba a través de un Camino. La peregrinación a Jerusalén, imagen terrestre de la Ciudad de Dios, era entonces una representación del camino de la vida.

Durante los siglos XI y XII comenzó a procesarse un cambio muy importante en la concepción de la arquitectura del norte europeo, que se plasmó en un nuevo programa arquitectónico: la catedral gótica.

Heredera de la basílica romana, un lugar de reunión popular, la iglesia cristiana mantuvo su forma espacial durante casi mil años. Pero de pronto, con espectaculares cambios en la técnica constructiva, en el cálculo estructural y en el planteo compositivo, el edificio de reunión se convirtió en una puerta.

Si bien la catedral gótica siguió manteniendo su carácter de espacio reunitivo, mercado cubierto y último refugio para los ciudadanos, el diseño de su exterior la muestra como un lugar para entrar.

Explícitamente se llamaba a la catedral pequeña Jerusalén, con lo que se estaba señalando su carácter de símbolo de la Ciudad de Dios. Su composición como puerta resultaba evidente para el fiel: entrar físicamente a la catedral era entrar simbólicamente al Reino de Dios. Los términos esenciales para este conjunto de símbolos eran puerta —con su significado de pasaje de un estado a otro—, y camino, —lo que une las ideas de movimiento y meta—.

La imposibilidad de realizar la peregrinación a Jerusalén no fue un problema para la mentalidad medieval. El tráfico de reliquias y el florecimiento de mercados regionales favoreció algunas rutas de peregrinaje, donde comenzaron a construirse las más fastuosas catedrales, puertas de la Ciudad de Dios.

La ruta europea de peregrinaje por antonomasia era la que llevaba a Santiago de Compostela, donde la tradición indicaba que estaban los restos del apóstol.

El Camino de Santiago (o “la vía láctea”, pues las estrellas guiaban al caminante) era, pues, una imagen del camino a Jerusalén, a su vez una imagen del camino del creyente hacia Dios. Pero otros peregrinajes menores eran imágenes de aquél, y muchas iglesias servían simultáneamente como escala y como meta de peregrinaje.

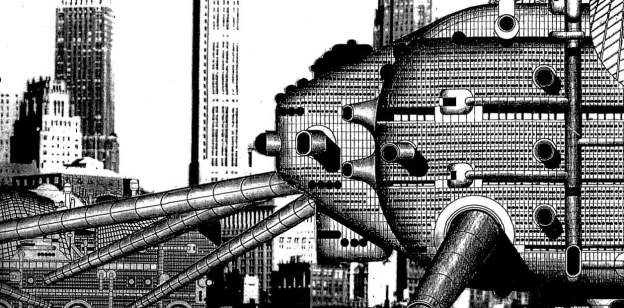

Estas grandes iglesias tenían, muchas veces, un gran laberinto labrado en las losas del pavimento de la nave. La catedral de Chartres es la única que conserva el laberinto original, que ocupa todo el ancho de la nave central, a pocos metros de la entrada. Era llamado popularmente “la legua”, porque los creyentes lo recorrían de rodillas, como imagen del recorrido a Santiago, y los casi trescientos metros de camino que se apretan en su interior llevaban un lapso igual al que tardaba un peregrino en recorrer una legua caminando. Así, el laberinto era la parte más pequeña de una larga cadena de símbolos.

El laberinto de Chartres es, como el de todas las iglesias, de una sola vía, idéntico al de Creta, aunque con más vueltas. Para el peregrino, la única vía tenía sólo la dificultad que obliga a la perseverancia: el camino hacia Dios no ofrece dudas, y aunque parezca a veces retroceder y alejarse del centro, si uno se mantiene firme en el avance, llegará a destino.

Un solo tipo

Acostumbrados a los laberintos de espejos de los parques de diversiones, o a los laberintos de las revistas de entretenimientos, pensamos que se trata de lugares donde el caminante debe elegir constantemente entre dos o más vías posibles. Encontramos el laberinto cretense decepcionante, porque su única vía conduce inexorablemente hasta la meta. ¿Dónde está el desafío?

Para el cristiano medieval, el desafío era permanecer en el camino de la fe.

Para Teseo, tras cada recodo del camino único acechaba el monstruo. En el mito del Minotauro aparece una contradicción que convierte a la propia idea de laberinto en laberíntica: el hilo de Ariadna.

Ariadna se había enamorado de Teseo. Aunque confiaba en que su habilidad para la lucha le daría la victoria sobre su medio hermano monstruoso, Ariadna temía que, una vez cumplida su misión, el héroe fuera incapaz de salir del laberinto, y por eso le dio un ovillo de hilo para que marcara su recorrido y pudiera seguirlo de vuelta.

Si, por otra parte, se analiza los textos que hablan del mito, da la impresión de que se refieren a un laberinto de múltiples vías. Hay, entonces, una contradicción entre las versiones icónicas y las versiones literarias. Pero un análisis más cuidadoso de los textos nos permite ver que en realidad tampoco allí se habla de múltiples opciones, sino (como hace Ovidio) de “múltiples pasadizos”, de confusión y error.

Lo que nos hace pensar en múltiples opciones es el hilo de Ariadna, porque no parece ser necesario en un laberinto cretense. En este tipo de laberintos, elñ hilo de Ariadna es la totalidad del recorrido.

Pero puede entenderse la necesidad del hilo si se piensa que la esencia del laberinto no es espacial sino temporal. Esto explica, de paso, por qué una idea que parece espacial no ha sido casi nunca convertida efectivamente en un espacio real.

Piénsese en un laberinto de una sola vía, pero enorme: allí el caminante no se pierde por no encontrar la meta, sino porque no llega a tiempo a la meta. Antes aparece el Minotauro, la muerte.

Imagínese ahora un laberinto de varias vías, con múltiples opciones, pero de dimensiones reducidas; el caminante puede utilizar la siguiente técnica salvadora: manteniendo la mano derecha en contacto con el muro de la derecha, va recorriendo todos los corredores, hasta que necesariamente llega a la meta.

Cuando se mira un laberinto dibujado, sea de una sola o de varias vías, se tiene una primera impresión de confusión e inextricabilidad. Se hace necesario recorrerlo con un dedo a lo largo de los pasillos dibujados para entender su carácter.

La verdadera comprensión del laberinto se obtiene cuando se recorre físicamente, cuando el cuerpo se sumerge en esa realidad espacial. Cualquier laberinto, sea de una o de varias vías, produce en el caminante una sensación de desamparo, de confusión y de incertidumbre, porque no sabe qué va a ocurrir a la vuelta del camino.

La contradicción entre las representaciones icónicas y las descripciones literarias es, en realidad, un contraste entre la visión más común que tenemos del laberinto (desde arriba, en su totalidad, en forma de planos y diagramas) y la experiencia corporal de recorrerlo (generalmente imaginada a partir de descripciones literarias).

Stanley Kubrick sintetizó con su habitual maestría esta doble visión, en su película El resplandor. Cuando la mujer recorre con su hijo un gran laberinto de jardín, su marido observa una maqueta del laberinto. Su capacidad de comprensión de la situación de la mujer y el niño lo coloca en una posición dominante. En un artista como Kubrick, los símbolos son muy abiertos, de manera que no cabe identificar el laberinto con el destino de los personajes o con la mente del protagonista; pero es claro que muestra cabalmente el tono alterado que comienza a invadir la intriga a esa altura de la narración.

¿Cómo es posible perderse en un camino sin bifurcaciones? La única posibilidad es pensar que “perderse” significa “desorientarse”. Pero, ¿desorientarse con respecto a qué? Nuevamente hay que pensar en cómo percibe el ser humano, o cómo, a partir de una descripción literaria, imagina percibir. La posibilidad de desorientarse no radica en el interior del laberinto, sino en la relación entre el laberinto y el entorno. Las vueltas del laberinto hacen que el caminante pierda la referencia exterior: no sabe si va hacia el norte o el oeste.

El laberinto, entonces, logra que se pierda la referencia del mundo, sea este social o geográfico. Abandonamos el sistema de referencia fijo que llamamos “mundo”, y entramos a un submundo sin orden a priori, con un referencial que se mueve: el que llevamos con nosotros mismos. El laberinto es una representación del yo, en la medida en que pone en cuestión el sistema de referencia que nos adjudica un lugar en el mundo.

Un laberinto de múltiples opciones nos permite elegir (en base a criterios que nunca tienen un fundamento en la verdad); un laberinto cretense nos impone absolutamente el camino.

En esta imposición radica la fuerza de la idea de laberinto, y por eso la representación dominante es la de los laberintos de una sola vía.

Hay dos excepciones notorias: el laberinto maya llamado Satunsat, y los laberintos barrocos de jardín.

Laberintos que no son

En realidad el Satunsat no es un laberinto, porque existe. Para ser, el laberinto debe permanecer en estado de idea.

Si la idea de laberinto hubiera tenido la intención de ser un plan, habría muchos edificios laberínticos en el mundo. Pero el único edificio construído deliberada y expresamente para perderse es el Satunsat.

El mito relacionado con este edificio maya no tiene registros escritos, sino que se trasmite, aún hoy, por relatos orales. Es muy adecuado que de lo que no hay (la mayoría de los laberintos de la historia y el mundo), se escriba mucho en cuentos y mitos, en forma de estructura constructiva de un arte, o se registre como imagen plasmada en monumentos; y que de lo que existe realmente, como el Satunsat, no se escriba nada.

Los mayas dicen que allí llegaron tres razas de seres: los gigantes, los medianos y los enanos. Agradecidos de haber llegado al mundo, levantaron un edificio que marca el punto mágico de su aparición. Primero gobernaron los gigantes, con la ayuda de un monstruo que, encerrado en el Satunsat, protegía ciertos secretos; revolución mediante, pasaron a gobernar los enanos, que fueron a su vez exterminados a causa de su mala conducta. Ahora gobiernan los medianos, aunque también han sido corrompidos por el ejercicio del poder.

El Satunsat parece representar el caos anterior a la creación, y por eso necesita ser un perdedero. No se trata, como en el laberinto cretense, de desorientar al caminante con respecto a un referencial exterior, sino de hacer sentir su caos inherente.

Pero los sacerdotes logran dominar, mediante un acuerdo secreto con el monstruo, ese caos primordial. Para eso, hacen intervenir, ellos sí, el exterior y el tiempo: una de las ventanas del edificio permite que el sol penetre, en dos momentos del año (los equinoccios) a través de una serie de ranuras perfectamente alineadas en el interior del edificio. De esta forma, el perdedero, artefacto autónomo del mundo, a la vez se subordina al orden del universo y cumple la función de reloj cósmico. El Satunsat, entonces, es un laberinto secreto, cuya disposición no se difunde, al contrario de lo que ocurre con los laberintos cretenses, que son mensajes en sí mismos, es decir, contenidos articulados para su difusión.

Durante el Renacimiento italiano surgieron en las grande villas campestres enormes jardines cuidadosamente diseñados que solían incluir uno o varios laberintos trazados con setos. Los primeros se encuentran en la Villa d’Este, en Tivoli, en el jardín diseñado por Pirro Ligorio en 1550. Son laberintos cretenses de planta cuadrada. Este modelo fue rápidamente sustituído por laberintos de vías múltiples, a medida que el Barroco imponía sus retorcijones.

Al principio, estos laberintos, si bien eran transitables, tenían unos muros muy bajos, y funcionaban como diseños visuales por los que era posible caminar. Más tarde, a partir del siglo XVII, aparecieron en Francia y en Inglaterra laberintos de altos muros vegetales, coincidiendo con el auge de los absolutismos: artefactos para jugar al desorden, en las casas de quienes imponían al mundo un orden centrado en sí mismos.

Laberintos hoy

Desde que en 1981 el abogado y curador alemán Hermann Kern realizó la exposición Laberinti, en Milán, donde exhibió unas sesicientas obras que comprendían reproducciones de grabados y dibujos, fotografías, maquetas e instalaciones de artistas contemporáneos, se ha renovado el entusiasmo por los laberintos. Aquella exposición fue visitada por 120.000 personas, su gigantesco catálogo vendió casi 4000 ejemplares, mereció 90 artículos de prensa y una decena de reportajes televisivos. Las editoriales comenzaron a prestar atención.

En 1980 había aparecido El nombre de la rosa, la novela de Umberto Eco que incluye un laberinto anacrónico (un impensable espacio barroco en la baja Edad Media). En 1982 Kern publicó un libro sobre laberintos que sigue siendo el más completo tratado jamás publicado sobre el tema (Labyrinthe: Eischeinungsformen un Deutungen: 5000 Jahre Gegenwart eines Urbilds, Prestel, Munich).

Libros de divulgación publicados durante los años veinte (W. H. Matthews, Mazes and Labyrinths) o los cincuenta (Paolo Santarcangeli, Il libro dei Laberinti), y trabajos académicos del mitólogo Karóly Kerényi o la especialista en literatura inglesa Penelope Reed Doob, entre otros, fueron reimpresos y traducidos.

Numerosos grupos místicos, religiosos o tradicionalistas han tomado el laberinto como su emblema.

En 1981 se fundó en Gran Bretaña una revista sobre laberintos llamada Caerdroia, que mantiene actualmente un sitio en Internet (www.caerdroia.com). La oficina de turismo de Inglaterra decretó 1991 como “Año del laberinto”, y definitivamente los jardines laberínticos se pusieron de moda entre quienes pueden pagarse un excéntricamente caro diseñador, como hace cuatrocientos años.

Jean Houston, fundadora de la Mystery School, difunde desde los años ochenta, en conferencias y publicaciones, una visión mística de los laberintos que fue muy influyente en varias comunidades católicas estadounidenses. A través de este auge americano, y luego de visitar una iglesia californiana donde hay una réplica del laberinto de Chartres, François Legaux, Rector de la catedral francesa, promovió desde 1998 el recorrido por el laberinto de la catedral, para cristianizar las visitas de curiosos ateos atraídos por la legua. Desde desde el siglo XVII la caminata por el laberinto había sido desestimulada por la Iglesia francesa, responsable por la destrucción de decenas de grandes laberintos eclesiásticos.

Desde la fundación de Caerdroia se han realizado varias conferencias internacionales sobre laberintos, en las que participan tanto diseñadores de jardines como religiosos, historiadores, folcloristas y mitólogos.

En la actualidad los laberintos están asociados a actividades grupales al aire libre emparentadas con modas o aficiones como la llamada música celta, la mística soft de la Nueva Era y el renacimiento de una religiosidad antidogmática muy influída por la divulgación en Occidente de ciertas tendencias del budismo, el yoga y varios sincretismos.

El afloramiento de los laberintos en una época de casi absoluto dominio tecnocrático y académico del mundo de las ideas es un indicio de cambios.

El laberinto se resiste a convertirse en metáfora simple apta para usos filosóficos o académicos; exige un compromiso íntegro del explorador, que puede expresarse sólo en términos místicos o artísticos.

Publicado originalmente en EL PAÍS CULTURAL.